SS研HPCフォーラム2013 分科会レポート

サイエンティフィック・システム研究会(SS研)のHPCフォーラムが2013年8月27日に汐留にある富士通本社の大会議室において開催された。本フォーラムは”エクサスケール時代のコンピュータ技術”をテーマに、海外招待講演、「京」の産業利用に関する講演、次世代スーパーコンピュータのFeasibility Study(FS)に関する講演およびパネルディスカッション、次世代FXの紹介と多くの興味深い講演で構成されている。参加者は206名と会場もほぼ満席で、エクサスケールへの興味がうかがえ大盛況であった。

会場の様子 |

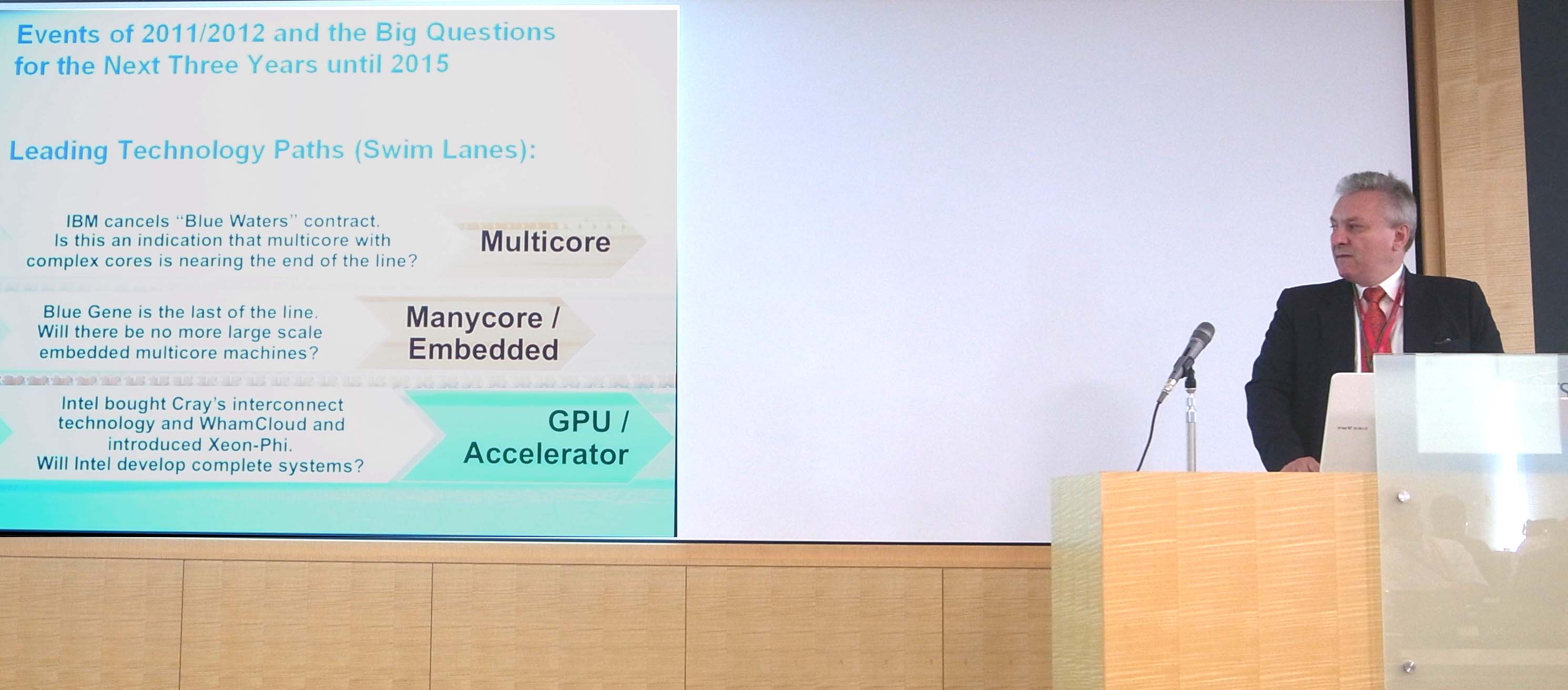

まず、最初の講演はLawrence Berkeley National LaboratoryのDr. Horst D. Simon氏によるアメリカにおけるエクサスケールへの取り組みについてである。講演のタイトルは”Why we need Exascale, and why we won’t get there by 2020”で、日本でエクサスケールを目指す研究者や開発者にとってはかなり衝撃的なタイトルである。Simon氏は201X年のTOP500(つまり2019年11月まで)に1エクサフロップスのスーパーコンピュータが登場することはないだろうという立場で、エクサフロップを実現するための主な課題についての紹介があった。

Simon氏(Lawrence Berkeley National Laboratory) |

|

まず、2013年現在のTOP500のうち10位までを「京」に代表されるx86やSPARCなどのマルチコアマシン、Sequoia BlueGene/Qに代表されるメニーコアマシン、Tianhe-2等に代表されるGPUやIntel Phi等を使ったアクセラレータマシンに分類しそれぞれの特徴が紹介された。そして2015年にはTOP500の上位10位すべてはアクセラレータマシンになるであろうとの予想が発表された。またSimon氏は2020年までにはエクサフロップスに到達できないだろうとも述べ、その一番の理由として消費電力問題を挙げた。

エクサフロップスを実現するためには計算モデル全体の変更が必要であり、消費電力が次世代スーパーコンピュータの主要な設計上の制約となること、そして計算の最適化ではなくデータの局所性を考えデータ移動を最小化するような最適化を行い、信頼性についてもハードウェアのみが担うものではないと述べた。

次に富士フイルム株式会社の奥野幸洋氏による”第一原理計算によるリチウムイオン2次電池内の科学反応解析”という講演があった。大学や研究機関等での「京」を使った研究結果発表を見る機会は多いが、企業が「京」をどのように利用しているのかを知る機会があまりないため、この講演に興味を持つ参加者も多いだろう。

奥野氏(富士フイルム) |

リチウムイオン電池内の原子間の反応を分子動力学法でシミュレートするという研究で、電池内の添加剤と電解質溶媒の反応過程を再現することができたとの紹介があった。実験ではわからなかった反応過程がシミュレーションによって明らかになり、反応過程の従来説を覆す結果が得られたとのことであった。この分子動力学法の計算には「京」の計算資源を数十万ノード時間使ったということで「京」が企業においても有効に利用されていることが実証された。

午後からはFSに関する講演が3本とそれに関するパネルディスカッションが続く。

日本では次世代スーパーコンピュータ開発に向けたFSが、アーキテクチャー分野で3グループ、アプリケーション分野で1グループ進められている。本フォーラムではアーキテクチャー3グループがそれぞれFSの進捗について講演するということで、日本の次世代スーパーコンピュータ研究の進捗状況を一挙に知ることができる良い機会であった。

まず、筑波大学の朴泰祐氏によるFSの概要についての紹介があった。FSアーキテクチャー3グループはそれぞれ東大、筑波大、東北大が中心となって研究を進めている。東大グループは従来型のプロセッサであるレイテンシコアを利用したもの、筑波大グループはアクセラレータを利用したもの、東北大グループはベクトルを利用したものを研究していると紹介があった。

片桐氏(東京大学) |

FSの最初の講演は東大グループで、”将来のレイテンシコアの高度化・高効率化によるシステムについて”というタイトルで東京大学の片桐考洋氏によるものであった。東大グループではアプリケーション・アーキテクチャ・システムソフトウェアとコ・デザインを行うことに特徴がある。従来型の全系を使うジョブだけでなく、全系の十分の一から千分の一程度のアンサンブル型のジョブも同時多数実行されることを想定し、その際のI/O性能を含めてシステム設計を行っている。

ターゲットアプリケーションの重要ループコード部分を「京」やFX10の実機上で性能評価を行い、その結果を用いて次世代スーパーコンピュータを設計し、その上での性能を予測する。実機上での性能を評価するには十分にコードが最適化されている必要があるため、アプリケーション毎に様々な最適化手法が紹介された。

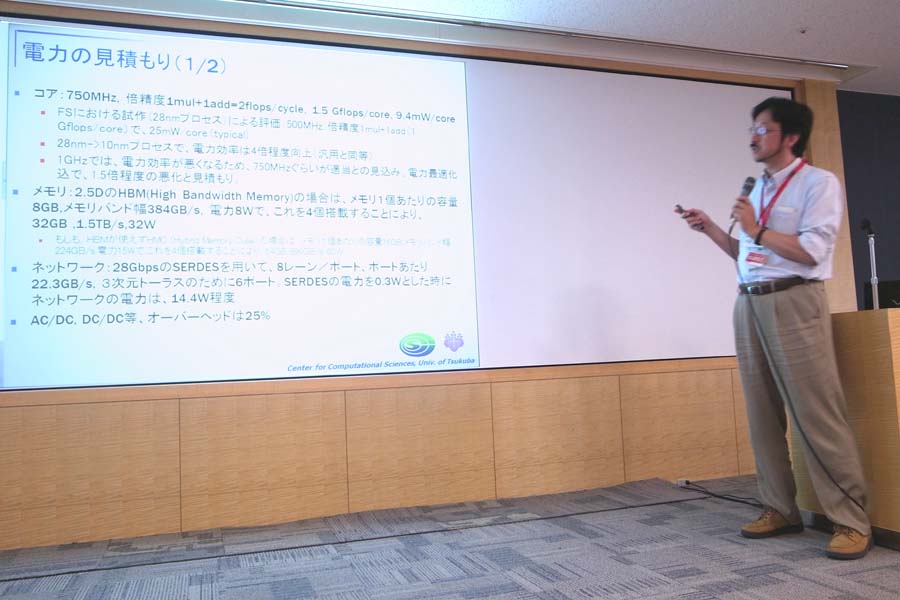

児玉氏(筑波大学) |

次は筑波大グループの講演で”将来の演算加速機構について”というタイトルで筑波大学の児玉祐悦氏がアクセラレータを主に利用した次世代スーパーコンピュータについての紹介があった。多数の演算コアを内蔵したアクセラレータが並列システムの各ノードに接続または内蔵されているというヘテロなシステムを想定しFSを進めている。演算重視型のアプリケーションに対応するために、演算器リッチでシンプルな構成をとり、高い電力効率を実現する。GPUとは異なり、オンチップメモリを直結し、高メモリバンド幅、低消費電力を実現し、チップ間もトーラスで直結しCPUを介さないことでレイテンシを削減する。また、サイクルベースシミュレータを使った評価やプログラミングモデルの検討等の紹介があった。

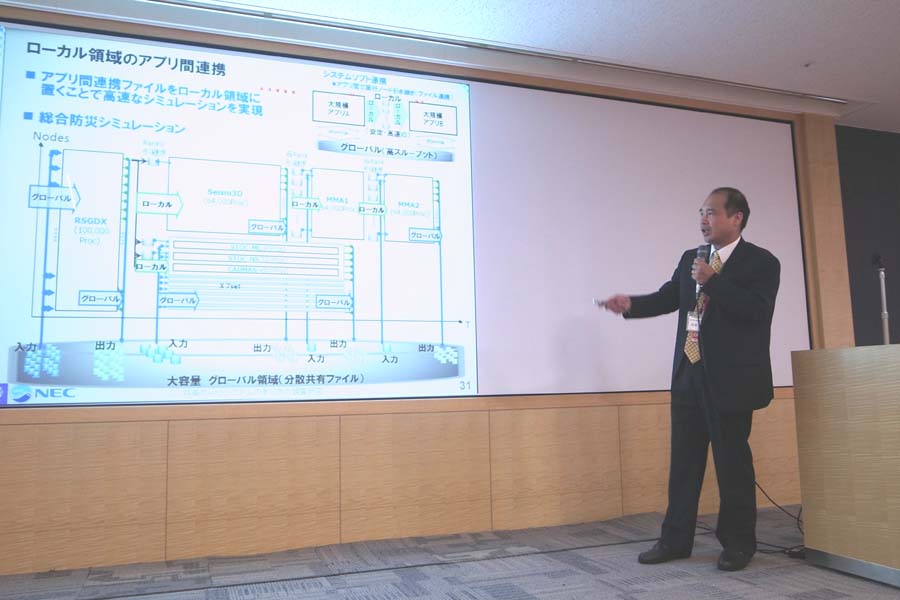

板倉氏(海洋研究開発機構) |

最後の東北大グループのFSの講演は”将来の高メモリバンド幅アプリケーションに適したシステムについて”というタイトルで、海洋研究開発機構の板倉憲一氏の発表である。2020年頃に解決が求められる問題として”総合防災”と”ものづくり”を挙げ、それらアプリケーションが要求する高メモリバンド幅性能と低消費電力を両立するシステムを検討しているとの紹介があった。具体的には2Bytes/Flop以上のメモリバンド幅をめざしており、LSI積層システムや、ノード間Fat Treeネットワークの検討や、あまりFSで触れられることのないストレージシステム等、システム全体を含めた検討等が紹介された。

パネルディスカッション |

続いて朴氏をモデレータに、それぞれのFSグループの発表者がパネリストのパネルディスカッションがあった。エクサの実現について、東大の片桐氏はアプリケーションの評価をした結果、京の延長線上のアーキテクチャーで到達できるだろうと述べた。筑波大の児玉氏は16MWの電力で1エクサフロップに到達できるがデータがインコアに乗るかどうか、メモリがどうなるかが課題と述べた。海洋研究開発機構の板倉氏は100ペタフロップスを25MWで実現することを目指しており、ピーク性能は他グループに比べて小さいがFatなシステムで、B/Fも高く使いやすいシステムになると述べた。

また、CPUやメモリの技術革新について、板倉氏、児玉氏とも2018-2020年まではシリコンが使えるだろうと述べ、朴氏は10nmまではシリコンを信じておりポストエクサスケールが量子論の世界になるだろうと述べた。パネルディスカッションは大いに盛り上がり、3グループそれぞれのエクサへの目標や課題、FSにおける役割等の理解に役立つものであった。

最後に”FXシリーズの今後の取り組みについて”と題し富士通株式会社の追永勇次氏から「京」コンピュータそしてFX10の次の超並列計算機についての紹介があった。

追永氏(富士通) |

京やFX10への要望として、消費電力あたりの性能向上、実装密度の向上、C/C++の性能向上などがあった。次世代FXでは半導体に20nmプロセス等の最新技術を使用し、メモリはDIMMから脱却して最新メモリアーキテクチャを追求し、SoCを採用することでシステム実装密度を向上させ、ネットワークには光伝送を検討しているとの紹介があった。また、逐次性能を向上されることが重要だとの認識を示し、その方法として、Out-of-Orderの資源強化や最新分岐予測への対応、単精度倍幅・整数SIMDやコンパイラの改善などを検討しているとの紹介があった。

以上の講演をもってHPCフォーラムは閉会した。参加者は本フォーラムによってペタスケールからエクサスケールへ向かう様々なアプローチやそれに付随する課題および解決手法について様々な角度から議論を行うことができ、非常に充実した一日となったことであろう。

以上

SS研facebookページへ

SS研facebookページへ